[PR]

NEDO技術開発機構、高周波数効率と低消費電力両立のデジタル変調方式開発

ニュースリリース|NEDO技術開発機構|

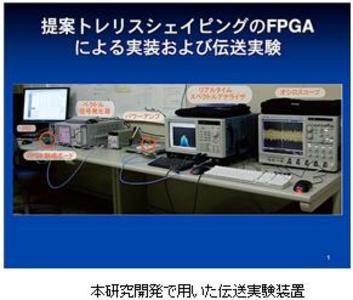

研究開発で用いた伝送実験装置 【独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 横浜国立大学大学院工学研究院】高周波数利用効率と低消費電力を両立するディジタル変調方式の研究開発。高い周波数利用効率と低い消費電力を両立するユビキタス&低炭素社会が求める無線送信技術――。

<新規発表事項>

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)の産業技術研究助成事業(予算規模:約50億円)の一環として、横浜国立大学の准教授 落合 秀樹氏は、ユビキタス&低炭素社会の実現に寄与する高効率な無線送信技術を開発しました。

無線通信のディジタル変調方式において、周波数利用効率と電力利用効率は両立が困難とされていました。周波数利用効率を上げるために狭い帯域のフィルタを用いると、高いピーク電力が発生します。一方、ピーク電力の大きい信号をパワーアンプで高効率に線形増幅することは一般に難しく、電力損失も大きくなります。本研究開発で考案したシェイピング技術(注1)を用いれば、周波数利用効率を維持したまま低消費電力の無線通信が可能となります。さらに、送信機だけでなく受信機でも利用することにより、無線送信につきもののエラーや雑音の影響を低減できることから、低増幅率での正確な無線通信が可能となり、より一層の低消費電力化が期待できます。

(注1)シェイピング技術:無線などでデータを送るときは、雑音、干渉、減衰などのエラー要因が多く、雑音によるエラーを防ぐには送信電力を上げる必要がある。しかしながら送信する信号系列のパターンをうまく制御すれば、雑音への耐性を保ったまま平均送信電力を下げることができる。このような技術を一般にシェイピング技術という。特に、送信系列パターンの制御に誤り訂正符号(注2)の構造を用いる手法をトレリスシェイピングという。本研究では、このトレリスシェイピングを用いて平均電力ではなくピーク電力を低減することを実現した。

(注2)誤り訂正符号:通信によりデータを送るとき、エラー(誤り)が生じて送ったデータと受け取ったデータが異なる場合がある。その際、受け取った側で、そのデータが正しいかどうか判断し誤りを訂正できるようにするために追加のデータ列を付け加えて送ることがある。このような技術を「誤り訂正符号」という。

1.研究成果概要

ユビキタス社会を迎え、無線通信には高い周波数利用効率と同時に、高い電力利用効率(低消費電力)を持つシステムが求められています。

中距離以上の通信には、パワーアンプによる信号波形の電力増幅が必要ですが、増幅するときに入力信号の平均電力ではなく、出力信号のピーク電力が制限されます。それゆえ、アンプに信号を入力する際に、平均電力を落とさなければなりません。そうなると電力利用効率が劣化し、増幅に使われなかったエネルギーは熱になります。

周波数利用効率を上げるためには、いくつかの方法が提案されていますが、いずれもピーク電力の上昇が避けられません。ピーク電力が上がるとアンプの電力利用効率が落ち、発熱が大きくなります。

私たちの究極のテーマは、高い周波数利用効率を保ったまま、ピーク電力を低減することです。その解決法として、増幅する前にディジタル信号処理でピーク電力を落とす方法を探究しました。

そこで注目したのが「トレリスシェイピング」という技術で、誤り訂正符号を用いて信号に冗長度(自由度)を与える手法です。私たちは、この符号の選び方を工夫すれば平均電力やピーク電力を下げることができると考えてシミュレーションを行い、また送信機を実装した信号出力装置による伝送実験で効果を確かめました。その結果、高い周波数利用効率を維持したまま、これまでの10~30%低い消費電力での通信を可能にする技術の開発に成功しました。

2.競合技術への強み

1)通信するときに必要な送信電力エネルギーを10~30%減らすことができ、省エネの実現により地球温暖化の防止にも貢献する技術です。

2)私たちが使える無線通信の周波数資源は飽和に近づいています。高い周波数効率は、周波数資源の有効利用につながります。

3)高い周波数効率を維持したまま消費電力を抑えるので、電池により駆動する通信システムの場合、これまで以上の長時間駆動が可能になります。

4)無線通信だけでなく、有線の通信にも応用できると考えられます。

3.今後の展望

現時点の技術では送信にかかる計算量が多いので、それを減らして簡易に使えるように改良していきます。本技術の用途としては、携帯電話にも適用可能ですが、標準化など規格化が実現されないと利用されないので、まずは独自に開発、実装できるようなシステム、例えばセンサーネットワークなどに適用していきたいと考えています。

また技術の洗練、適用という視点とは別に、社会へのアピールも考えています。無線通信の発熱問題は世の中にほとんど認知されていません。本研究の実証実験を行うことにより、どれだけ省エネルギーに貢献できるのか明らかにしていきたいと考えています。

4.問い合わせ先

(1)技術内容について

《代表研究者名・所属機関・部署名・役職名》

落合 秀樹(横浜国立大学・大学院工学研究院・准教授)

TEL:045-339-4327 FAX:045-338-1157

e-mail:hideki@ynu.ac.jp

研究室HP:http://www.ochiailab.dnj.ynu.ac.jp/index_j.html 横浜国立大学 落合研究室

(2)制度内容について

NEDO技術開発機構 研究開発推進部 若手研究グラントグループ

田中 信介、日高 博和、千田 和也

TEL:044-520-5174 FAX:044-520-5178

個別事業HP:産業技術研究助成事業(若手研究グラント)

ここで掲載されている記事は、企業や団体、機関などのプレスリリースを、弊紙仕様の表記に替えることを除いてほぼ原文のまま公開しています。この記事に関する問い合わせ、ご質問はそれぞれの発表者にご連絡下さい。

リリース速報(提供:共同通信PRワイヤー)

※見出しをクリックすると共同通信PRワイヤーの記事ページに移動します。

バックナンバー

- NEDO技術開発機構、高周波数効率と低消費電力両立のデジタル変調方式開発 2008.08.19 火曜日 PR TIMES